Lacroix : « On a voulu me donner de la créatine en Angleterre » (2/2)

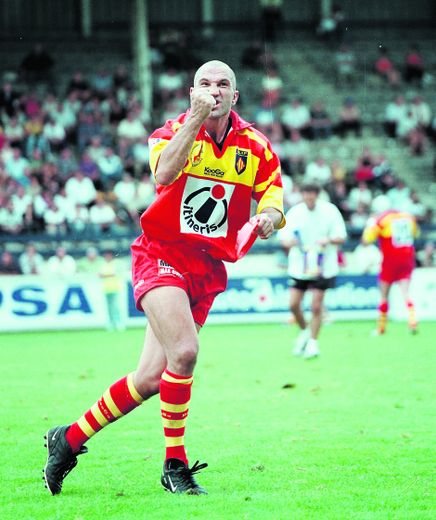

L’ancien trois-quarts centre et ouvreur de l’équipe de France, longtemps consultant rugby sur France Télévisions et TF1 s’était volontairement éloigné de la sphère médiatique. À 53 ans, toujours tonique, sensible, engagé dans de nouveaux projets professionnels, il s’arrête sur plusieurs épisodes de sa vie familiale et sportive. Voici la partie 2 de son entretien.

Votre jumeau, Pascal, est resté à Dax où il est toujours kiné, pouvez-vous nous parler de la relation qui vous lie ?

En réalité, nous sommes de faux jumeaux nés à vingt minutes d’écart.

Qui est l’aîné ?

Éternelle question. Pour les faux jumeaux, il se dit que le deuxième né est l’aîné car conçu en premier. La loi dit que le premier reste le premier. Qu’importe la conception, pour moi, le premier à crier est l’aîné.

Et vous êtes ?

Je n’en sais rien, car il est possible qu’à la maternité de Nogaro, le 2 mars 1967, nos bracelets aient été échangés. Alors, peut-être, suis-je Pascal, et Pascal est Thierry. Rien de grave, je n’y vois qu’une histoire de prénoms.

Comment se sont passées vos vies de jumeaux ?

Nous avons toujours été des locomotives l’un pour l’autre. J’étais plus rapide au départ mais à la puberté il était formé avant moi. En sixième, je faisais sept centimètres de moins que Pascal. Question rugby, j’étais meilleur au départ puis il m’a dépassé. En minimes, à Saint-Paul-lès-Dax, Pascal était un dieu. En cadets, il avait failli jouer en équipe première. Je l’ai rattrapé et dépassé physiquement, puis il a repris le dessus. À Saint-Paul comme à Dax, le jour où il joua en équipe première pour la première fois, avant moi, j’étais dans les tribunes et j’avais les boules, mais les bonnes boules. Ça m’a permis de le rattraper. Puis, nous avons joué ensemble avec les seniors, lui en 13, moi à l’arrière. J’avais un petit pied et pas les cannes de Pascal mais je sentais le jeu. J’ai eu le bac mais lui l’a manqué, alors je ne l’ai pas fêté. J’ai pris la direction de Bordeaux pour y faire médecine. Après avoir fait l’armée, nous sommes partis ensemble à Toulouse pour suivre des études de kiné.

Vous êtes-vous jalousés à certains moments ?

Jamais. Il traversera le monde s’il m’arrive quelque chose, et moi de même.

Peut-on comprendre la relation entre jumeaux ?

Non. Le fait d’avoir passé sept mois et demi confinés dans le ventre de notre mère -nous sommes des prématurés- en est une des raisons.

Pourtant quand on a essayé de vous joindre durant plusieurs mois, Pascal, qui a servi d’intermédiaire, disait qu’il n’avait plus de vos nouvelles.

Oui, mais ça ne veut pas dire qu’on ne s’aimait plus. J’ai vécu en Afrique du Sud et en Australie, en total décalage horaire et pourtant, à des milliers de kilomètres de distance, nous restions en contact. Comme lors d’une séparation forcée à notre entrée en CP. L’institutrice demanda à notre mère de nous envoyer dans des classes différentes au prétexte que l’on s’aidait trop, lui en français, moi en maths. Ce fut une déchirure. On nous obligea aussi à nous habiller différemment, sauf sur un terrain de rugby.

Il se dit qu’à Dax vous vous bagarriez sur chaque composition pour que Pascal soit avec vous.

Ça m’est arrivé. Quand je trouvais qu’il y avait des injustices, je le disais. S’il avait été moins bon qu’un autre, je n’aurais pas bougé.

Aujourd’hui quelles sont vos relations ?

Comme avant, on s’aime. Pourtant, il m’est arrivé de ne pas aller voir Pascal quand je rentrais à Dax parce que nos compagnes ne se supportaient pas. Mais c’est du passé, nous avons changé de compagnes. Nous sommes très pudiques et il a fallu beaucoup de temps pour que l’on se fasse la bise. Je sais que mon départ de Dax lui a fait un bien fou, il est redevenu leader. Quand il lira cette interview, il sera surpris que j’en dise autant sur nous.

Pierre Berbizier est-il le meilleur entraîneur que vous ayez connu ?

Oui. Il a apporté le professionnalisme à l’équipe de France avant tout le monde. Il se l’était déjà appliqué lorsqu’il était joueur en s’entraînant très durement. Pierre a amené de la rigueur, il a su créer un copinage de bon aloi en équipe de France, il a eu des résultats sportifs. Il m’a fait confiance contrairement à Jacques Fouroux avec qui j’avais commencé en équipe de France en 1989, à Lille contre l’Australie.

L’équipe de France vivait une forme de crise cet automne-là.

Fouroux venait de virer Berbizier, Blanco et Rodriguez. C’est ainsi que je suis devenu titulaire, et cette équipe un peu expérimentale, avec Sella à l’arrière, a battu les Australiens. J’avais fait un bon match mais je ne fus pas repris. Je n’avais pas compris et j’avais vécu cela comme une injustice. J’ai compris plus tard que Fouroux avait utilisé les nouveaux pour piquer ses cadres. Il m’a fallu attendre 1993, et l’arrivée de Berbizier pour enchaîner deux titularisations de suite. Avant, il fallait jouer au golf avec certains, ce que je ne faisais pas.

Entre-temps, vous avez quand même disputé un quart de finale de la Coupe du monde en 1991 de triste mémoire ?

J’étais entré dans le groupe comme joker de luxe capable de jouer partout mais titularisé nulle part. À force, j’étais un pestiféré. Malgré une sortie tardive, l’avant-veille, avec Jean-Luc Sadourny, j’étais entré à la mi-temps contre le Canada à la place de Didier Cambérabéro. Je m’en étais bien sorti. En quarts, contre les Anglais, j’étais titulaire. Sur le terrain, je commandais une annonce et tout le monde changeait tout. Je n’avais pas la main sur les trois-quarts, comme Fabien Galthié ne l’avait pas sur le pack.

Et après, avec Berbizier ?

Ce fut mieux. Il me faisait confiance. Je ne jouais pas ouvreur, mais premier centre, avec Philippe Sella à mes côtés. Il a fait ma carrière à ce poste. Lui aussi avait confiance en moi, notamment sur le plan défensif. Je me sentais vraiment dans la peau d’un cinq-huitième, un deuxième ouvreur, ayant du pied et capable d’aller au contact, sauf que ça ne marche pas quand celui qui porte le numéro dix dans le dos est jaloux. Lorsque je jouais avec Cambérabéro, j’étais le plus souvent sauté. Pierre Berbizier a créé une véritable entreprise en équipe de France. Il s’est montré très dur notamment quand il nous réveillait à cinq heures du matin pour nous faire passer les bières bues la veille. Pour la Coupe du monde 1995, il nous avait découennés sérieusement. Ce Mondial, nous devions la gagner.

Vous en voulez à qui, à l’arbitre de la demi-finale, à Christophe Deylaud pas à l’aise dans ce marécage de Durban, à Abdelatif Benazzi qui tombe à dix centimètres de la ligne d’en-but ?

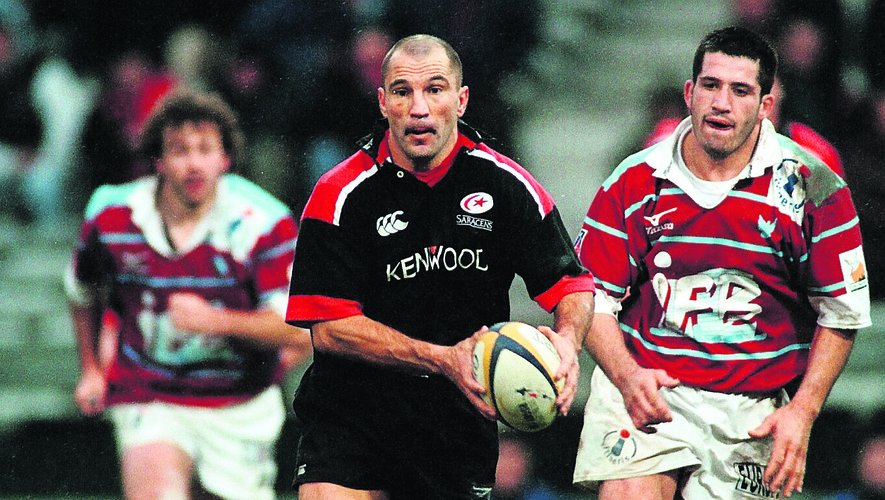

Non. J’en veux à ceux qui nous ont obligés à jouer ce match sur un terrain impraticable avec une savonnette en guise de ballon. L’équipe la plus physique, l’Afrique du Sud, a été avantagée. Aux Saracens, j’ai eu comme manager François Pienaar, capitaine des champions du monde 1995. Il m’avoua qu’il fallait que les Boks gagnent. La pénalité qui change le résultat de notre demi-finale n’y est pas. Nous avons eu des joueurs intoxiqués avant ce match, comme les Blacks avant la finale. Quand je l’ai dit à Pienaar, il m’a répondu : « Tu sais, l’Afrique du Sud, c’est le pays des sorciers. » Il a reconnu aussi qu’il y a eu des affaires de dopage.

Vous êtes-vous dopé dans votre carrière ?

Jamais. On a voulu me donner de la créatine en Angleterre. J’ai dit à mes entraîneurs : « Tant que je ne subis pas physiquement, ne m’emmerdez pas avec vos trucs. »

Vous avez quitté l’équipe de France sur une défaite monumentale au Parc des Princes en 1997 contre l’Afrique du Sud. Un souvenir de ce match ?

Je suis avec d’autres sous la douche. Je pleure. « Je vous aime », lance Jo Maso, le manager, pour nous consoler. Je me fais couper la tête quelques semaines plus tard. Ah les beaux discours ! Voilà pourquoi je préfère Pierre Berbizier à tous les autres.

Afin de préparer cette interview, nous avons appelé Alain Moga pour revenir sur cette fameuse affaire qui vous opposa aux frères Moga à propos de la reprise de leur club en 2001. Vingt ans plus tard, il dit encore que vous l’avez floué.

Cette affaire, je l’ai vécue comme une déchirure. Pour bien comprendre, il ne faut pas écouter qu’un son de cloche. J’ai préféré me taire longtemps, mais là, je vais reprendre les choses dans le bon ordre. Le nœud du problème, c’est qu’aucun contrat n’avait été signé entre les frères Moga, propriétaires du club, et les futurs acheteurs, Nigel Wray et un investisseur sud-africain. Entre les parties, un compte rendu de réunion fut paraphé. C’est tout.

Et que disait-il ?

Que nous nous étions vus, qu’il avait été évoqué l’avenir du club. Que je pourrais devenir manager de Bordeaux-Bègles et que je l’aiderais dans son développement marketing. Ce n’était pas un contrat, même pas un préalable à un contrat. Nous étions à l’automne, j’avais une saison à terminer avec l’Usap, et je me rendais un jour par semaine à Bordeaux pour préparer l’avenir. Début novembre, les Moga m’ont dit qu’il était temps que la vente se fasse. Ils avaient beaucoup parlé du projet, étaient allés trop loin. Le club n’était pas assuré de se maintenir dans l’élite, ce qui était primordial.

Et ils vous ont amené au procès.

Pour rupture d’un contrat qui n’avait pas été signé. On me demandait 740 000 euros car le club avait une dette de cette grandeur à honorer auprès de la Société générale. Depuis le décès d’André Moga, l’aventure commençait à coûter beaucoup d’argent à ses enfants. Le procès a eu lieu et j’ai gagné l’euro symbolique que j’avais demandé. Seulement, j’ai été condamné à payer 45 000 euros pour avoir nui à l’image du club. J’ai fait appel et j’ai à nouveau gagné. J’ai le souvenir d’un coup de téléphone de Claude Dourthe, ancien dirigeant dacquois. Il m’avait dit ceci : « Qu’est-ce que tu t’emmerdes, paie les 45 000 euros. » Son fils Richard jouait à Bordeaux à ce moment-là. Ceci expliquerait cela. Ah, la famille dacquoise… J’en ai pris plein la gueule dans la presse et mon succès en appel n’a fait que trois lignes dans les journaux.

Et l’histoire s’est terminée ainsi.

Sauf qu’à un moment elle a eu des incidences graves sur ma vie de famille. J’étais à Perpignan, et le propriétaire qui avait lu les propos des frères Moga me demandant 740 000 euros a refusé de me louer la maison que mon épouse et mes enfants devions habiter. Au prétexte que je n’allais pas être solvable. Ma famille s’est retrouvée à la rue du jour au lendemain.. Cette souffrance personnelle était telle que j’aurais pu oublier ce qui m’était le plus cher au monde, mes enfants. Eux n’avaient rien demandé. Je me suis nourri de cette histoire. Ce ne fut pas une défaite, le match était truqué. J’en parle aujourd’hui très librement.

Avec de l’émotion dans la voix.

Bien sûr. C’était ma famille qu’on mettait dehors. J’étais en train de payer une erreur que je n’avais pas commise. On ne peut pas jouer avec l’humain de la sorte. Quand je me remémore cette histoire, je pense à Christophe Dominici et à son décès. Il a été gravement touché dans son amour-propre après la déception connue à Béziers. Il n’y était pour rien. Combien de grands sportifs ont explosé après être passés de la lumière aux ténèbres ? Je peux comprendre ce qu’a ressenti Christophe. S’il m’était arrivé la même chose, peut-être aurais-je eu la même réaction.

Laquelle, vous suicider ?

J’aurais pu, ça m’a effleuré. La blessure était profonde car liée à l’injustice d’avoir été sali et accusé à tort. Si je n’avais pas eu cette force de caractère...

Vous êtes hors-jeu !

Cet article est réservé aux abonnés.

Profitez de notre offre pour lire la suite.

Abonnement SANS ENGAGEMENT à partir de

0,99€ le premier mois

Je m'abonne Déjà abonné(e) ? Connectez-vous- Lacroix : « J'étais considéré comme un dieu en Afrique du Sud » (1/2)

- Elissalde : « Un jour je postulerai peut-être pour être numéro un »

- Sarraute : « On ne savait plus quel jour de la semaine on était »

- Carbonel : « Si tu ne crois pas en tes rêves, personne ne le fera... »

- Interview décalée - Dan Carter : « Je voudrais être Batman et Brice Dulin serait mon Robin »

- Vahaamahina : « Bernard Le Roux, quand vous le croisez sur un terrain, ça pique » 2/2

- Sébastien Vahaamahina : « Je n’ai jamais été aussi heureux et je ne reviendrai pas en Bleu » (1/2)

- Comba : « Domi détestait parler de son mal-être »

Téléchargez l'application

Téléchargez l'application

J'ai déjà un compte

Je me connecteSouhaitez-vous recevoir une notification lors de la réponse d’un(e) internaute à votre commentaire ?