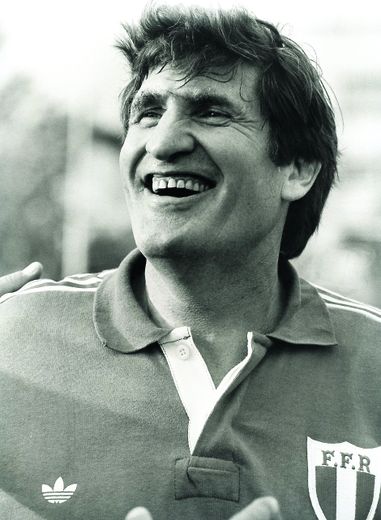

Walter Spanghero (ancien capitaine du XV de France) : « Je me suis vu partir deux fois »

Opéré à de nombreuses reprises d’une hanche, victime d’une redoutable infection, Walter Spanghero, 77 ans depuis décembre, va mieux, bien mieux. Éternel optimiste, incroyable force de la nature, il espère remarcher dans les prochaines semaines et reprendre ses activités professionnelles. Rencontre avec une légende.

Un cercle d’amis sait que vous avez été gravement malade ces derniers mois, accepteriez-vous de nous raconter ce qu’il vous est arrivé. Mais d’abord, comment vous portez-vous ?

Je vais un peu mieux, je commence à marcher avec un déambulateur. J’ai passé une période très difficile, à savoir dix mois à l’hôpital, sans bouger le petit doigt ni rencontrer personne, à cause de la Covid les visites m’étaient interdites. Ce fut long. J’ai été sauvé par les appels de tous les anciens qui prenaient sans arrêt de mes nouvelles. Écoutez, je vais essayer de tous les nommer : Jean-Louis Bérot, Pierre Albaladejo, Lucien Mias, Serge Blanco, François Sangali, Jean-Louis Goar, Gérard Viard, Jean Carrère, Jean-Pierre Rives, Pierre Besson, Benoît Dauga, Pierre Villepreux, Jo Maso, André Herrero, Jean-Claude Skrela, Aldo Gruarin, Pierre Salette, René Bénésis, Claude Dourthe, Jean-Michel Bénacloï. Et les regrettés Jean-Pierre Bastiat et Jean-Pierre Lux décédés dernièrement. Je dois en oublier. Mais il y a eu aussi les journalistes Henri Nayrou et Francis Deltéral. À l’hôpital, ça ne s’est pas si mal passé que ça grâce à la gentillesse et la disponibilité de tous les soignants. Je ne peux pas en dire autant des multiples opérations à la hanche droite qui a reçu sept prothèses.

Cette hanche, quand l’aviez-vous faite opérer pour la première fois ?

En 2017. Pourtant le chirurgien en question a opéré pas mal de sportifs de ma génération. Max Barrau, Jean-Louis Bérot, André Lannes, Guy Novès sont passés entre ses mains, pour eux tout s’était bien passé. Moi, j’ai eu droit à trois prothèses car trois fois loupé.

Comment ça « loupé » ?

Elles ne tenaient pas. Alors je me suis mis en quête d’un chirurgien capable de me récupérer. Je suis tombé sur un super gars qui m’a dit qu’en deux opérations, il allait me tirer d’affaire. Il me pose une prothèse sur le côté droit, tout va bien. Un mois plus tard, même opération du côté gauche. Je me sentais bien. J’étais clean.

Mais ça n’a pas duré.

Un beau jour, un énorme hématome apparaît sur la cuisse droite. À l’hôpital, on me dit que ce n’est pas grave, que ça va se régler par une ponction. Ce que je fais, sauf que j’attrape une infection, et tous les deux mois, on me retire un litre et demi de liquide jusqu’à ce que le chirurgien me dise qu’il est impossible d’en rester là, qu’une nouvelle opération s’impose pour vider ce qu’il y a à l’intérieur et faire rebourgeonner les chairs, les tissus et fermer tout ça. Je suis entré à l’hôpital pour une opération qui devait durer trois jours, j’y suis resté dix mois.

Que s’était-il passé ?

Quand le chirurgien a ouvert, il s’est rendu compte que le problème était beaucoup plus grave que ce qu’en disaient les radios et les scanners. Je suis resté deux mois avec une prothèse et une infection s’y est collée. Tout a été nettoyé, durant deux autres mois j’ai été sans prothèse pour tuer les bactéries. À ce moment-là, on me donnait des antibiotiques très puissants. Je ne les supportais pas. J’ai fait une très forte allergie et j’ai failli y rester. Voilà pourquoi j’ai eu sept prothèses au terme d’une quinzaine d’opérations.

Et maintenant ?

Je commence à peine à marcher. Je ne dis pas que c’est gagné, car ce n’est jamais gagné, mais ça va beaucoup mieux, je tiens le bon bout. Quand on m’a posé une prothèse et un lambeau, au terme d’une opération de quatre heures et demie, le cœur fut à deux doigts de lâcher. Aux dires du chirurgien, on m’a récupéré au bout de la ficelle. C’est vrai, j’ai failli y passer deux fois.

Vous souvenez-vous de ce moment précis ?

J’ai vu un gros trou noir et je suis parti dans les vapes. J’ai connu la même chose quand l’allergie aux antibiotiques s’est déclarée. Ce fut terrible, vraiment terrible.

Et la souffrance ?

La souffrance, chez moi, ce n’est pas un problème, je la supporte très bien. Dans le temps on a souffert mais ce n’était pas pareil. Là, s’il n’y avait pas eu ma famille, quelques amis et mes animaux, je me serais laissé partir. Passer dix mois, seul enfermé entre quatre murs, sans visite, alors que ma vie d’homme c’est d’exister, de rencontrer des gens, je le redis, c’est terrible. Mon épouse déposait mes affaires à la réception et on me les montait. J’ai fait aussi deux AVC, je ne pouvais plus signer ni écrire. Grâce à la rééducation, ça va mieux.

Comment avez-vous tenu le coup psychologiquement ?

Quand je demandais au chirurgien le temps qu’il me restait à passer à l’hôpital, il me répondait « huit-dix jours ». Puis ce fut « quinze-vingt jours ». J’ai compris alors que je n’étais pas prêt de sortir. Je me disais : « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. »

Ce fut le combat d’une vie.

Je dirais plutôt le combat de la vie. Je ne maîtrisais rien. Un jour, j’allais à la clinique Pasteur, trois jours après au CHU Rangueil et puis un peu plus tard à la clinique Sarrus. J’ai fait le tour de Toulouse en ambulance.

Dans votre famille vous aviez la réputation d’être celui qui guérissait le plus vite.

Ce n’est pas une question de guérison. J’ai 77 ans, je n’ai plus le jus de mes 30ans. À l’hôpital, ils me connaissent, et ils n’en reviennent pas. Les médecins s’étonnent toujours de mes progrès quotidiens, mais ces putains de staphylocoques et de bactéries m’empêchaient de guérir. Quand tu as ce type de bestioles accrochées à toi… En un mois, on m’a ouvert la cuisse six fois pour la désinfecter, je voyais l’os. La dernière opération remonte à deux mois et vous pouvez regarder, on ne voit plus la cicatrice. (oui, on confirme)

Alors, peut-on parler de l’avenir ?

J’ai passé deux mois dans mon lit avec une jambe qui ne tenait pas. Je me suis posé beaucoup de questions. « Vais-je remarcher un jour ? » Je ne me voyais pas sur un chariot pour la fin de ma vie. Vingt ou trente fois j’ai posé cette question au chirurgien. Il m’a répondu que la convalescence serait longue mais que j’y arriverai. Dans quinze jours, je remarcherai.

Vous donnez l’impression d’avoir toujours l’amour de la vie chevillé au corps.

J’ai pris du recul mais je veux repartir comme avant, bouger, reprendre des activités professionnelles, voir du monde. J’ai toujours ce goût-là. Je veux encore rendre aux gens ce que j’ai reçu d’eux. Si j’ai réussi dans le monde des affaires, c’est grâce à toutes ces personnes qui m’ont fait confiance. Au départ, je ne voulais pas jouer au rugby, des copains m’ont poussé. Ensuite, des personnes m’ont aidé, je n’ai jamais voulu les décevoir. C’est mon credo. Être respectueux aussi des valeurs que l’on m’a transmises. C’est le fruit de l’éducation familiale. Vous savez, mon père m’a toujours interdit de donner un coup pied même si j’en prenais un.

Vous est-il arrivé de donner un coup de pied à un joueur au sol ?

Jamais.

Et un coup de poing.

Pas souvent.

Même pas en Afrique du Sud en tournée avec l’équipe de France.

Là-bas, donner un coup de poing t’envoyait sur la touche. C’était un rugby physique avec ses règles mais sans coups de poing. En 1971, lors du deuxième test, il y a eu une demi-bagarre générale. On en a fait un monde alors qu’en France il y en avait deux par match. Au moment de cet échange de coups le public s’est levé pour huer les joueurs. Personne n’est mort.

Vous évoquez souvent votre famille et vos souvenirs à la ferme. Comment résumer cette vie ?

Mon parcours n’est pas simple, j’ai fait beaucoup de métiers. Je ne suis allé à l’école que jusqu’à 13 ans car mis dehors d’une institution religieuse de Limoux ou j’étais pensionnaire. Mon père n’a pas trop mal pris la chose. Il manquait des ouvriers à la ferme, c’est ainsi que dès 6 heures du matin, j’étais à l’étable, à traire les vaches, à sortir le fumier, à donner du foin. Je travaillais du lever du jour à la tombée de la nuit. Il n’y avait pas d’heure parce que mes parents n’avaient pas les moyens de se payer une montre. Là, pendant cinq ans, j’ai connu des moments extraordinaires. J’ai même décroché mon certificat d’études à 15 ans, en candidat libre.

À la ferme, vous avez dû beaucoup apprendre.

Oui, mais j’ai un très gros défaut : quand je m’engageais dans un travail, je voulais avoir terminé avant même d’avoir commencé. Il fallait que ça avance au pas de charge. Donc, je cassais sans cesse du matériel.

En 1966, dans un reportage de Roger Couderc qui vous était consacré, passé dans la fameuse émission de l’ORTF « Les coulisses de l’exploit », votre père dit que votre famille a des racines autrichiennes.

Oui, la partie orientale du Frioul, région d’Italie dont est natif mon père fut, jusqu’à la guerre de 14-18, autrichienne. Elle a changé de nationalité plusieurs fois, un peu comme l’Alsace. À Tricesimo, une ville située non loin d’Udine, une place porte le nom de mon père, Dante Ferruccio Spanghero, que l’on appelait Fernand.

Pourquoi vous appelez-vous Walter ?

Il y a toujours eu dans cette région du Frioul beaucoup de Walter, des sportifs notamment, comme l’alpiniste Walter Bonatti. Mon père tenait vraiment à me prénommer ainsi mais le responsable de l’état civil refusa. Selon lui, il avait une trop forte consonance allemande. Nous étions en 1943, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu deux mois pour que les choses se règlent. J’aurais pu ne jamais m’appeler Spanghero.

Comment ça ?

À ma naissance, un important marchand de vin de Béziers a voulu m’adopter. « Fernand, avait-il dit à mon père, tu as déjà deux enfants, Laurent et Annie, tu peux bien me donner ton autre garçon. » Mes parents refusèrent. Je suis resté un Spanghero, très content que l’histoire se soit terminée ainsi.

Quels souvenirs gardez-vous de vos parents ?

Mon père était un homme très droit. Il n’a jamais porté la main sur aucun d’entre nous mais lorsqu’il vous fixait de ses yeux bleus très perçants, il valait mieux obéir. Ma mère, Romea, était une femme exceptionnelle. Avec elle, jamais nous n’avons manqué de rien, et pas seulement à table.

Par quel concours de circonstances avez-vous quitté cette ferme ?

Un jour, le directeur du Crédit Agricole de Carcassonne était passé voir mon père. Il avait été assez direct : « Tu ne pourrais pas nous passer ton fils ? » Étonné, mon père lui répondit que je n’avais pas été à l’école. « Ne t’en fais pas, à la banque, on le formera. » J’ai dit : « Pourquoi pas ! » C’est grâce au Crédit Agricole que j’ai fait mes premiers pas dans le monde des affaires, ça m’a fait exploser. À la fin, je m’occupais du service des prêts.

À ce titre, vous deviez avoir un certain pouvoir.

Oui et ça m’a joué des tours. Un jour, je suis convoqué par le directeur de l’agence. Il me reproche de trop refuser de prêts aux agriculteurs. Je me défends : « Regardez les dossiers, si vous prêtez de l’argent à ces paysans, ils ne pourront jamais vous rembourser car ils ne disposent pas de suffisamment de terre. Dans cinq ans, les remboursements ne passeront plus. Ils seront au trou. » On me dit que la banque est d’abord là pour prêter de l’argent. « Alors, moi qui n’ai qu’une voiture pourrie garée en bas devant la banque, vous me prêteriez 150 000 francs ? » « Sans problème. » Trois jours plus tard, l’argent était sur mon compte. Le lendemain, je démissionne. J’achète à Narbonne un petit garage qui fait de la mécanique, de la carrosserie et de la location de véhicule. J’avais observé, au cours des déplacements avec l’équipe de France, que la location de voiture était un produit de bon rapport. Avec mon nom, il fut relativement facile de convaincre des gens de passer par la location. Mes affaires sont montées en flèche très vite. J’ai privilégié ma vie professionnelle aux dépens de ma carrière de rugbyman. Considérant que je n’étais pas en bonne condition physique, j’ai refusé de jouer à Twickenham pour un Angleterre - France en 1969. Je me disais que le rugby, c’était dix ans, pas plus. Sans métier, la vie pouvait être longue.

Vous avez quand même gagné un peu votre vie en jouant au rugby ?

Oui, des poignées de main. En signant à Narbonne, je suis devenu narbonnais et je le suis resté quinze saisons durant. Je jouais avec mes frères, mon affaire était en pleine expansion. Je profitais de ma notoriété, je ne pouvais pas quitter ce club.

Vous parliez plus haut de votre notoriété, elle est arrivée très vite.

J’ai connu de 1964 à 1968, de 21 à 25 ans, quatre années de folie, quelque chose d’inouïe. D’abord, je suis parti en tournée en Afrique du Sud. Pendant cette période, j’ai disputé le Tournoi des 5 nations puis j’ai découvert la Nouvelle-Zélande et l’Australie. En 1971, je n’aurais pas dû partir en Afrique du Sud. Avant le départ, la Fédération avait organisé un match en équipe de France et le comité Midi-Pyrénées. Je me suis fracturé le petit doigt de la main droite. J’ai fait pratiquement tous les matchs de la tournée, sans infiltration.

En Afrique du Sud, une fois à terre, couriez-vous le risque comme en championnat français de vous faire… (il coupe)

… ressemeler ? Non. Les Sud-Africains t’enjambaient. La France avait une drôle d’équipe, un sacré matériel. La plus dure des tournées fut celle de 1972 en Australie. Au premier test, le pack avait chargé. Pour le deuxième, avec Rossignol, Lubrano, Iraçabal, Estève, mon frère Claude, Saïsset et Biémouret, on s’était rattrapés. Dans les vestiaires, j’avais passé le pack au four, il en était ressorti brûlant.

Comment regardez-vous le monde paysan aujourd’hui ?

Il est devenu fou. On préfère le rendement à la qualité. Usée, la terre est abondée par trop de chimie. Avant, on répondait dans les champs du fumier et du lisier, c’était notre engrais.

Peut-on comparer les époques ?

Il ne faudrait pas. C’est comme en rugby. On me demande parfois mon avis, mais je n’ai pas d’avis. J’ai joué il y a soixante ans, les règles ont changé. Avant, les joueurs s’adonnaient à des activités manuelles. Sans faire de musculation, ils avaient des cuisses, des bras et des pectoraux qui ne se déchiraient jamais car les tendons et les ligaments s’étaient construits en même temps que cette masse musculaire. À 16 ans, je faisais 106 kilos et j’étais comme un fil de fer.

Vous souvenez-vous de votre premier jour d’entraînement avec Narbonne ?

J’ai commencé avec les juniors puis j’ai couru avec les seniors. À la fin de la séance, l’entraîneur de l’équipe première, « Lolo » Mazon, me prit à part. « Mais toi, d’où viens-tu ? » « De Bram. » « Où t’entraînes-tu ? » « Dans les champs. » Le dimanche d’après, je jouais en équipe première. Je ne l’ai jamais quittée. Je n’avais pas 18ans. Trois ans plus tard, j’étais en équipe de France.

C’est ainsi que la notoriété vous est tombée dessus, sans prévenir.

Je n’y étais pas préparé. La première fois que je suis monté à Paris, j’ai tourné tout un après-midi pour trouver mon chemin. Après, j’ai fait si souvent la Une des journaux parisiens que les chauffeurs de taxi de la capitale ne me faisaient pas payer. J’ai le souvenir de ces troisièmes mi-temps, rue Princesse, chez Castel, notamment, où le tout-Paris se pressait : les chanteurs, les comédiens, les écrivains. J’y ai rencontré Françoise Sagan. J’entrais là comme dans la cuisine de notre ferme. Les joueurs de rugby étaient considérés, appréciés. Nous étions dans un mélange de célébrités. Une sacrée époque, joyeuse.

En 1968, vous aviez remporté le premier grand chelem français, que reste-t-il de cet exploit ?

Nous sommes quatre à avoir joué tous les matchs : Christian Carrère, Elie Cester, André Campaès et moi. L’équipe avait été changée en cours de Tournoi. À Cardiff, la dernière rencontre s’était jouée dans le bourbier. Ce n’était pas un match de rugby. Avions-nous une grosse équipe ? Non. Une bonne équipe ? Ça oui. De cette aventure, il me reste plus d’amis que de résultats. Des amis pour la vie. On s’était retrouvés chez moi il y a trois ans pour les 60 ans, un grand souvenir.

Mais vous n’aviez jamais été champion de France, la faute aux Biterrois qui vous battent in extremis en finale 1974 ?

Non. Narbonne n’a pas su saisir sa chance. Sur la dernière touche, Francis Palmade oublia de voir que mon frère Claude, avait été balancé. En 1974, un an avant que je parte du Racing, j’avais déjà tout connu grâce à l’équipe de France. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, mon nom est gravé dans le sol d’une place. Je suis le seul Français dans ce cas. En Afrique du Sud, on m’appelait Iron Man. À Narbonne, mes partenaires n’étaient pas tous internationaux. Quand je les rencontre aujourd’hui, nous n’avons pas un souvenir costaud à évoquer ensemble comme un titre de champion de France. On a quand même gagné trois Du-Manoir.

En 1974, les Biterrois vous avaient ciblé.

Quelque chose de prémédité, de travaillé à l’entraînement. Raoul Barrière avait dit : « Walter va se jeter sur le ballon haut et on ne le loupera pas. » Ce ballon du coup d’envoi ne retombait jamais, j’avais l’impression qu’il était pendu à un élastique. Quand il est arrivé dans mes bras, j’ai pris en même temps tout le pack de Béziers sur le râble. Les Biterrois ne m’ont pas épargné. J’ai failli y laisser un testicule.

Ce genre de méthode avait cours dans le championnat à ce moment-là.

Un jour à Toulon, sur un fond de touche, André Herrero me tire vers le bas, je tombe et Aldo Gruarin, avec qui je jouais en équipe de France, me donne un coup de pied. Il me brise une côte flottante. Herrero et Gruarin sont toujours mes amis.

Vous avez été aussi du dernier match à Colombes en 1972.

J’avais dit à l’équipe, on ne va pas fermer Colombes avec un match de merde. Vous les trois-quarts, quoi qu’il arrive, on sera là pour vous soutenir. Ça s’est passé exactement comme prévu. Un festival offensif. 37-12, six essais à un. Je marque le cinquième. J’ai arrêté en équipe de France l’année suivante, en 1973 après un match contre les Blacks, j’étais en pleine bourre mais mon travail me prenait beaucoup de temps. J’aurais pu continuer un an de plus. J’ai privilégié mes sociétés.

L’épisode de votre arrivée à Toulouse en 1975, est assez particulier, pouvez-vous nous raconter ?

J’habitais Toulouse où j’avais le plus gros de mes affaires. Trois fois par semaine, je me rendais à Narbonne pour les entraînements. À 32 ans, j’étais fatigué par ce rythme. Par deux fois, je m’étais endormi au volant de la voiture. Je décide d’arrêter, quelques mois plus tard je rencontre Jean Fabre. Il me persuade de reprendre le rugby. Je signe au Stade toulousain. Je ne veux rien en contrepartie, je m’engage verbalement pour deux saisons. Le président de Narbonne, Bernard Pech de la Clause, me donne avis défavorable alors qu’après trente ans, le règlement permettait de signer n’importe où. On me colle une licence rouge mais je suis requalifié grâce à l’intervention inattendue de Jacques Chirac.

En personne ?

Oui. Je participe, avec d’autres sportifs, à une réception à l’Élysée. Arrive Jacques Chirac, alors Premier ministre. Il me demande si ça va. Je lui réponds que non, « Albert Ferrasse m’a sucré la licence ». Chirac se tourne vers Ferrasse, invité lui aussi, et l’apostrophe : « Albert, c’est quoi cette histoire de licence ? » Ferrasse lui répond illico : « Bon-bon ! Walter sera requalifié dimanche. » Effectivement, je rentre à Brive où l’on gagne.

Passionné de tennis, vous avez même fait un match en double associé à Bjorn Borg contre Jean-Pierre Rives et Vitas Gerulaitis.

C’était dans le cadre de la promotion de la marque GreenSet dont j’avais la licence. Heureusement, ils n’avaient pas joué leur meilleur tennis ce jour-là. En tant que président du Grand prix de tennis de Toulouse, j’ai eu la chance de rencontrer les meilleurs joueurs du moment, des sportifs adorables. Les Borg, Edberg, Agassi, Villas, Becker, Gerulaitis Noah, Connors, McEnroe sont tous venus à Toulouse. Ce dernier, je m’en souviens encore, m’avait traité d’enc…

Comment ça ?

Le tournoi était organisé sur GreenSet, une résine qui pouvait être plus ou moins rapide suivant le dosage en silice. D’après le tableau, la finale devait opposer Connors et McEnroe. Nous voulions faire gagner Connors, je le trouvais plus sympa que McEnroe. Alors, le court fut réalisé avec une proportion plus importante de silice qui le rendit plus lent, ce qui profita à Connors. McEnroe, doté d’un service de mammouth, voyait sa balle ralentie dès qu’elle touchait le sol, pire que sur terre battue. Il a perdu. Il m’a dit « fuck you ». Il avait ses raisons. Je lui ai fait comprendre qu’à Toulouse, c’est chez moi. Rien de grave, ce n’est jamais que du sport.

Question stupide : c’était mieux avant ?

Quand nous achetions du bétail, mon père disait 1 000 francs pour cette bête, sans la peser, au coup d’œil. « Tape-là ! », l’affaire était entendue. Je passais derrière pour payer. Si quelqu’un en avait demandé 1 200 francs entre-temps, le vendeur lui aurait dit non. Marché, on s’était tapés dans la main. Une parole était une parole. Pour ça, c’était mieux avant.

Vous êtes hors-jeu !

Cet article est réservé aux abonnés.

Profitez de notre offre pour lire la suite.

Abonnement SANS ENGAGEMENT à partir de

0,99€ le premier mois

Je m'abonne Déjà abonné(e) ? Connectez-vous

Téléchargez l'application

Téléchargez l'application

J'ai déjà un compte

Je me connecteSouhaitez-vous recevoir une notification lors de la réponse d’un(e) internaute à votre commentaire ?